都市というのは、ひとつの方向から見るだけでは本当の姿が見えてきません。角度を変えてみると、まるで性格が違う街のように見えることがあります。

中央アジアの真ん中にあるウズベキスタンのサマルカンド(Samarkand)もまさにそんな都市です。

「シルクロードの街」「青の都」という文言をよく聞きますが、実際に旅してみるとそれだけでは説明できない“深さ”があることに気付きます。

サマルカンドは、ただ古い街でも、美しい街でもありません。

紀元前7世紀ごろに成立したとされるこの都市は、2500年以上の歴史の中で何度も破壊と再生を繰り返してきた“しぶとい都市”なのです!

- なんでそんな場所が、こんな内陸の真ん中に生まれたのか?

- どうして“青”がここまで街の象徴になったのか?

- そして、なぜソ連はこの街を、ある意味で“作り直した”のか?

・・・そのすべての答えを一気に見通せるのが、この三部作です。

このシリーズではサマルカンドという都市を、

① 地政学:地理が街の運命を決めた理由

② 文化:街を彩る青の歴史と人々の美意識

③ 政治:ソ連はなぜ街を”作り直した”のか

*地政学・・・地理的条件(場所、地形、資源等)が、国家の政治や外交、軍事戦略、そして世界秩序に与える影響を分析する学問

という三つの視点から読み解いていこうと思います!

専門的に見える話も出てきますが、なるべく難しい言葉は使わずに掘り下げていこうと思います。

歴史が苦手な人も、旅が好きなだけの人も、「サマルカンドってどこ?」という人でさえ楽しめる内容にしています。

むしろ、これから知る人や初めて旅する人の方が、この三部作の“面白さ”を一番強く味わえるはずです!

それでは、まずは第1章。

サマルカンドが歴史の中心に選ばれた理由を地図を手に、旅するような気持ちで辿ってみましょう!

なんでこんな内陸に都市が生まれたのか?

サマルカンドを歩いていると、ついこんな疑問が浮かびます。

- 建物が美しいから?

- 偉大な王さまがいたから?

- シルクロードの途中だから?

もちろんそれも理由のひとつでしょう。でも、街を歩いて実感するのは、もっと根本的なことです。

サマルカンドはいわば、大地そのものが都市を呼び寄せた場所なのです。

想像してみてください。サマルカンドはウズベキスタンのほぼ中央、乾いた大地のど真ん中に浮かぶオアシスの島のような場所にあります。

四方を広大なステップ(草原)や砂漠、山岳等に囲まれ、海ははるか遠く。一見すると「どうしてここに大都市が?」と思うような土地です。

でもこの内陸の真ん中にこそ、都市を引き寄せる魔法のような地形が隠れています。

- 水が手に入る

- 東洋と西洋の主要都市のちょうど中間にある

- 復興しやすく、拠点として維持しやすい

この条件が揃う場所はそうそうありません。だからこそ、サマルカンドは2500年もの間、帝国が変わっても宗教が変わっても、何度も歴史の中心へ戻ってきたのです。

サマルカンドが生まれた根源的理由は、ゼラフシャン川(Zarafshan River)という水源の存在です。

中央アジアの多くは乾燥地帯。人間が生きていくには水が必要不可欠です。つまり、水があるところに人は住みつき、都市が生まれていくのです。

古代のアフラシアブ(サマルカンド旧市街の北部)はまさにその典型です。川のそばにある丘という立地が選ばれたのは、景観が美しいからではありません。

- 川の水で農耕ができる。

- 交易商人が補給できる。

- 軍隊が長期滞在できる。

- 丘の上からは川も交易路も見下ろせ、攻め込まれる前に敵が見え、洪水が来ても安全。

旅行でサマルカンドを訪れた人の多くは、この丘と川の組み合わせが持つ戦略性に気付かないでしょう。しかしこの水と地形こそが、古代からの都市形成の基盤だったのです。

サマルカンドは世界の旅人が行き交う「大陸の十字路」だった!

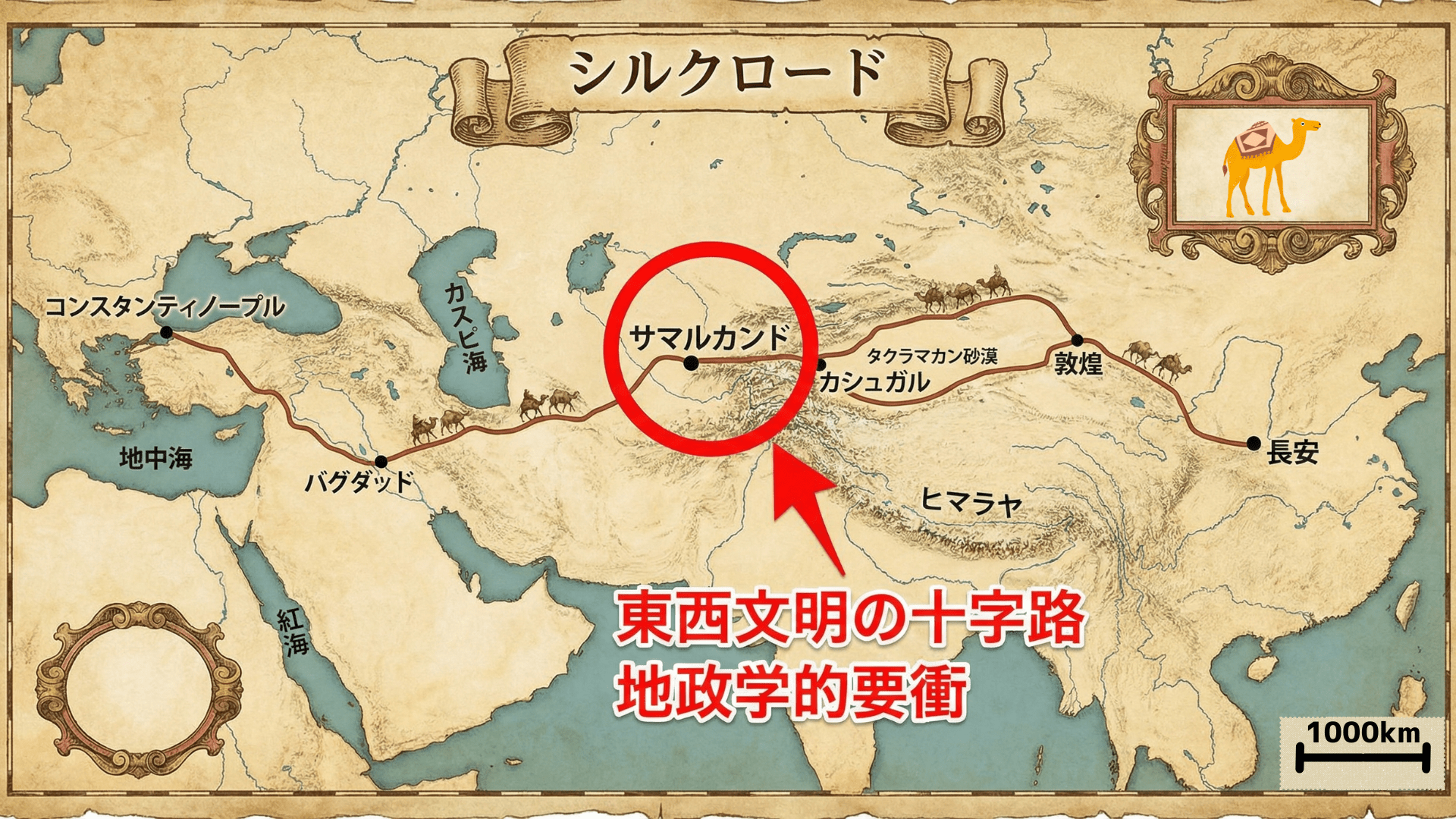

サマルカンドは「東西をつなぐシルクロードの中継地」とよく説明されますが、実際はもっと特別な場所でした。

この都市は、ただ途中にあるだけではなく、大きな道が四方へ分かれていく場所だったのです。

- 西へ進めばペルシア、そしてヨーロッパの世界へ

- 東へ進めば敦煌、長安へとつながる中国のルートへ

- 南へ下ればアフガニスタンからインド北部へ

- 北へ抜ければサルマタイの広大な草原地帯へ

まるで旅人たちの足跡が自然とここに集まり、そこからまた四方へ散っていく。。。そんな地形をしています。

そして、人が集まる場所には、必ず情報も技術も集まります。

その象徴的な出来事の一つが、唐(中国)とイスラム帝国が激突したタラス河畔の戦い(751年)です。

この戦いによって、中国人捕虜から製紙技術が伝わったといわれています。

近年の研究ではすでに中央アジアに紙の技術は存在したとも指摘されていますが、この戦いを皮切りにサマルカンドで紙生産が本格化されていきました。

サマルカンドの紙は当時、最高品質と評価されていた。

これが砂漠のど真ん中のオアシス都市が、一気に知の生産拠点へと変わった瞬間です。

やがてサマルカンドは、中央アジアでも屈指の紙の名産地として知られるようになり、イスラム世界の学問や書物の発展にも大きな影響を与えました。

つまり、旅人が行き交う“地理の必然”が、新しい技術と文化を呼び込み、サマルカンドという都市をさらに豊かにしていったのです。

こんな地理条件を持つ都市は滅多にありません。だからこそ、サマルカンドを支配することは、そのまま中央アジアの交通と交易を握ることを意味していました。

言い換えればサマルカンドは、

「誰にとっても手放せない都市」

だったのです。

支配者はなぜサマルカンドに執着したのか?

Wikimedia Commons, Ali Zifan氏作成 / CC BY-SA 4.0

1220年、モンゴル帝国のチンギス・ハーン軍はサマルカンドを包囲しました。蒙古襲来で有名なあのモンゴル帝国です。

モンゴルが攻めた都市は無数にありますが、サマルカンドをはじめ、ブハラ、ウルゲンチといった中央アジアの主要都市は、他の遠征先とは”格が違う”扱いを受けました。これらは単なる征服対象ではなく、計画的に狙われた戦略目標だったのです。

抵抗した都市は見せしめとして徹底的に破壊されました。一方、降伏した都市の職人や技術者は、モンゴル帝国の貴重な戦利品として各地に分配されています。

その中でも、なぜサマルカンドは特に重要だったのでしょうか?

- 中央アジア屈指の軍事・経済拠点だったこと

- 商人・職人・技術者など、帝国運営に欠かせない人材が集まっていたこと

- シルクロードの結節点を押さえることで、東西遠征が格段に容易になること

つまり、モンゴルにとってサマルカンドは「必ず押さえるべき地政学的要衝」だったのです。

そして14世紀後半になると、今度はティムール(ティムール朝の創始者)という人が中央アジアに巨大帝国を築き、サマルカンドを首都に定めます。

彼の出身地はサマルカンド近郊でしたが、首都に選んだ理由は感情論ではなく、政治的・軍事的に計算し尽くされた選択でした。

- 学者・職人を集めるのに都合が良い。(富と文化が集まる)

- 交易による富が集まる。

- 近隣地域の統治がしやすい。

さらにこの頃、サマルカンドにはすでにペルシャ、トルコ、モンゴルなど様々な文化が入り混じっていました。だからこそ、新たに征服した地域の文化も自然に溶け込ませることができたのです。

ティムールはここを「世界の中心」にするべく、征服地から最高の職人や学者を集め、壮麗な建築物を次々と建設していきます。その代表例が、ビビハニム・モスクやグルアミール廟、そしてシャーヒ・ズィンダ廟群の一部です。

ロシアが鉄道を通した理由も地政学だった!

中央アジアは19世紀になるとロシア帝国が勢力を広げ、後にはソ連が綿花地帯として再編するようになります。そして、この地が重要視された背景には常に「大陸の十字路」という地理条件がありました。

19世紀後半、中央アジアはロシア帝国と大英帝国が覇権を争ったグレート・ゲームの中心でした。

イギリスは植民地インドという“帝国の宝石(Jewel in the Crown)”を守るためにロシアの南下を警戒し、ロシアは逆に南へ進むことで勢力拡大を狙っていました。ブハラ、ヒヴァ、タシュケントなどのオアシス都市はどちらの勢力に傾くか分からない灰色地帯で、諜報戦と外交戦が絶えませんでした。

なぜここまで中央アジアが重要だったのでしょうか?

理由はとても単純で、ここが大陸を横断する交通の要衝だったからです。

西にはロシア本国、東にはフェルガナ盆地と中国(清)、南にはアフガニスタンとインド、北にはカザフ草原が広がり、どの方向にも軍や商隊が動ける位置にありました。まさに、大英帝国とロシア帝国が真正面から向き合う境界の地だったのです。

こうした地政学的緊張の中で、ロシアは1868年にサマルカンドを占領し、トルキスタン総督府の支配下に組み込みます。

しかし広大すぎる中央アジアを軍だけで抑えるのは難しく、そこでロシアが選んだのが、当時最先端のインフラである鉄道でした。1870年代後半から建設が始まったトランス=カスピ鉄道は1880〜1888年にかけて東へ伸び、ついにサマルカンドまで到達します。

鉄道を通す理由にはいくつかの戦略がありました。まず重要だったのは軍事面です。

広大な砂漠や草原での遠征では補給線の維持に苦しみ、1879年のギョクデペの戦いでは痛手を負った経験もあったため、反乱鎮圧や迅速な部隊展開のためには鉄道が不可欠とロシアは考えるようになりました。

次に経済面では、綿花輸送が大きな目的でした。

当時のサマルカンド自体は綿花の産地ではありません。大量の綿花が採れたのはフェルガナ盆地やシルダリア川・アムダリア川流域です。

しかしロシア本国へ原綿を運ぶにはサマルカンドを通るしかなく、この都市は“綿花輸送のハブ”として不可欠になりました。1906年にはトランス=アラル鉄道が開通しロシア本土と直結したことで、輸送はさらに加速します。

さらに鉄道は、中央アジア全域をロシアの勢力下に組み込むための足がかりでもありました。

サマルカンドを通った鉄道はタシュケントやフェルガナへ伸び、イギリスとの緩衝地帯を確立し、中国(清)への影響力を高める跳び石となったのです。加えて、鉄道駅は行政・軍事の中心となり、ロシア人入植者を運ぶ通路としても機能しました。都市にはロシア風の街区が形成され、統治とロシア化が進んでいきます。

帝政ロシアの鉄道網はそのままソ連に引き継がれ、さらに強化されました。20世紀半ばには大規模灌漑が行われ、中央アジアは“ソ連の綿花基地”として再編されていきます。

モンゴル帝国の時代でも、ティムールの時代でも、ロシア帝国でも、ソ連でも、サマルカンドが重要都市であり続けた理由はひとつだけです。地理だけは変わらない。

馬の時代でも鉄道の時代でも航空機の時代でも、東西南北の交通の要衝という条件は揺らぎませんでした。

だからこそ、支配者が変わってもサマルカンドは常に押さえるべき要衝でありつづけたのです!

まとめ

サマルカンドは、豪華な宮殿や偉大な支配者によって築かれた都市と思われがちですが、その物語の根幹にあるのは、場所が持つ揺るぎない必然性です。

- 乾いた大地の中で、唯一水が得られる場所。

- 東西南北の道が必ず集まり、また分かれていく“十字路”。

- どの時代、どの帝国にとっても、手放すことのできない戦略的な拠点。

結局のところ、サマルカンドを2500年以上にわたって存続させ、時代を超えて支えたのは、他ならぬその立地の力だったのです。

第1章では、この地理的条件が街の運命をいかに決定づけたのかを見てきました。

次の第2章では、この都市を象徴する「青の都」がどのように生まれ、そして旅人や住人の美意識をどう形づくったのか、その色の歴史を探っていきます!

「【サマルカンド三部作】第1章:地政学から読み解くサマルカンド」に2件のコメントがあります